Comprendre le Web 3.0 : Une révolution numérique

L’évolution architecturale d’Internet constitue un processus de transformation technologique majeur. Depuis l’émergence d’un web statique jusqu’aux propositions contemporaines d’écosystèmes décentralisés et sémantiquement enrichis, cette évolution s’est caractérisée par des mutations paradigmatiques substantielles. Le concept de Web 3.0 occupe désormais une position centrale dans les débats technologiques contemporains, présenté comme la prochaine étape évolutive d’Internet. Cette analyse examine les fondements de cette transition et sa contextualisation historique.

L’appréhension du Web 3.0 nécessite une compréhension des phases antérieures : Web 1.0 et Web 2.0. Cette étude s’inscrit dans la continuité d’analyses sur les mutations technologiques contemporaines, notamment les changements stratégiques chez Meta et leurs implications sur l’écosystème numérique global.

Web 1.0 : Architecture statique et modèle unidirectionnel

Le Web 1.0 représente la première génération d’Internet public, développée principalement durant la décennie 1990. Cette architecture se caractérise par un modèle de communication unidirectionnel, fonctionnant selon un paradigme consultatif similaire aux systèmes documentaires traditionnels. Les utilisateurs accèdent à des contenus statiques sans possibilité d’interaction bidirectionnelle.

Caractéristiques principales :

- Consultation passive : Les pages web étaient statiques et servaient principalement à transmettre des informations.

- Technologies basiques : HTML était au cœur des sites, avec peu d’interactivité.

- Structure centralisée : Les contenus étaient publiés par des entreprises, institutions ou propriétaires uniques.

Dans ce modèle, l’utilisateur jouait un rôle purement réceptif. Imaginez un site comme une encyclopédie : vous consultez, mais vous ne participez pas.

Web 2.0 : Émergence de l’interactivité et des écosystèmes collaboratifs

La décennie 2000 marque une transition architecturale fondamentale vers un modèle participatif. Cette évolution transforme les utilisateurs de récepteurs passifs en contributeurs actifs du contenu web. Des plateformes comme Facebook, YouTube ou Wikipédia illustrent cette mutation vers un paradigme collaboratif et interactif, caractérisant l’ère de la participation numérique.

Caractéristiques principales :

- Dynamique et participatif : Les internautes créent du contenu (blogs, vidéos, réseaux sociaux).

- Technologies avancées : JavaScript ou AJAX permettent des interfaces plus riches et interactives.

- Économie de plateformes : Des géants comme Google, Amazon ou Facebook dominent le paysage numérique.

Malgré ses nombreuses avancées, le Web 2.0 a aussi des limites. L’économie centralisée des grands groupes pose des questions sur la propriété des données, le respect de la vie privée, ou encore la concentration du pouvoir technologique.

Web 3.0 : Architecture décentralisée et intelligence sémantique

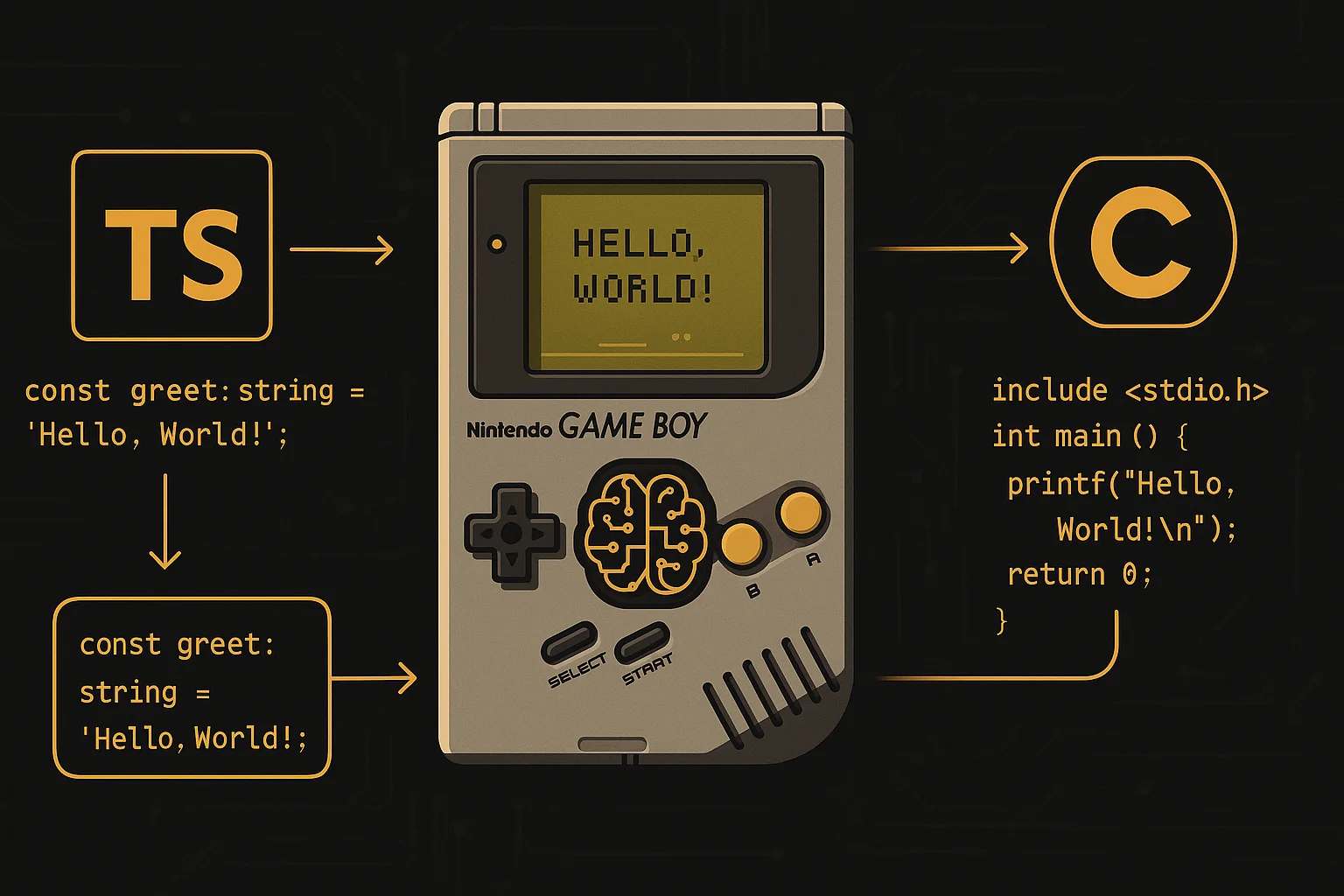

Le Web 3.0 constitue une proposition de réponse aux limitations structurelles du Web 2.0. Cette approche s’articule autour de deux axes technologiques principaux : la décentralisation architecturale et l’enrichissement sémantique. L’intégration de technologies comme la blockchain et l’intelligence artificielle vise à établir un Internet présentant des caractéristiques de sécurité, d’équité et de respect des données utilisateurs renforcées.

L’objectif stratégique consiste à redistribuer le contrôle informationnel aux utilisateurs finaux, leur conférant une propriété effective sur leurs données et une gouvernance partagée des plateformes.

Les piliers fondamentaux du Web 3.0

1. Décentralisation grâce à la blockchain

Contrairement au Web 2.0, où les données sont stockées sur des serveurs centralisés, le Web 3.0 s’appuie sur des architectures distribuées. La blockchain permet de conserver les informations de manière transparente et immuable sur des “nœuds” répartis mondialement.

Exemple concret : Imaginez un réseau social où vos données ne sont pas stockées sur les serveurs d’une multinationale, mais cryptées et réparties sur des milliers d’ordinateurs.

2. La propriété numérique avec les NFT

Les non-fungible tokens (NFT) permettent de prouver la possession d’un actif numérique (image, musique, nom de domaine, etc.). Grâce à cette technologie, même dans un univers virtuel, un utilisateur peut posséder des éléments uniques et traçables.

3. IA et web sémantique

Le Web 3.0 exploite l’intelligence artificielle pour analyser et comprendre les intentions des utilisateurs. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, il ambitionne d’offrir des réponses intelligentes et adaptées.

Exemple pratique : Alors qu’un moteur de recherche typique se contente de répondre à des mots-clés, un moteur alimenté par le Web 3.0 pourrait anticiper vos besoins basés sur vos préférences personnelles.

4. Interopérabilité des plateformes

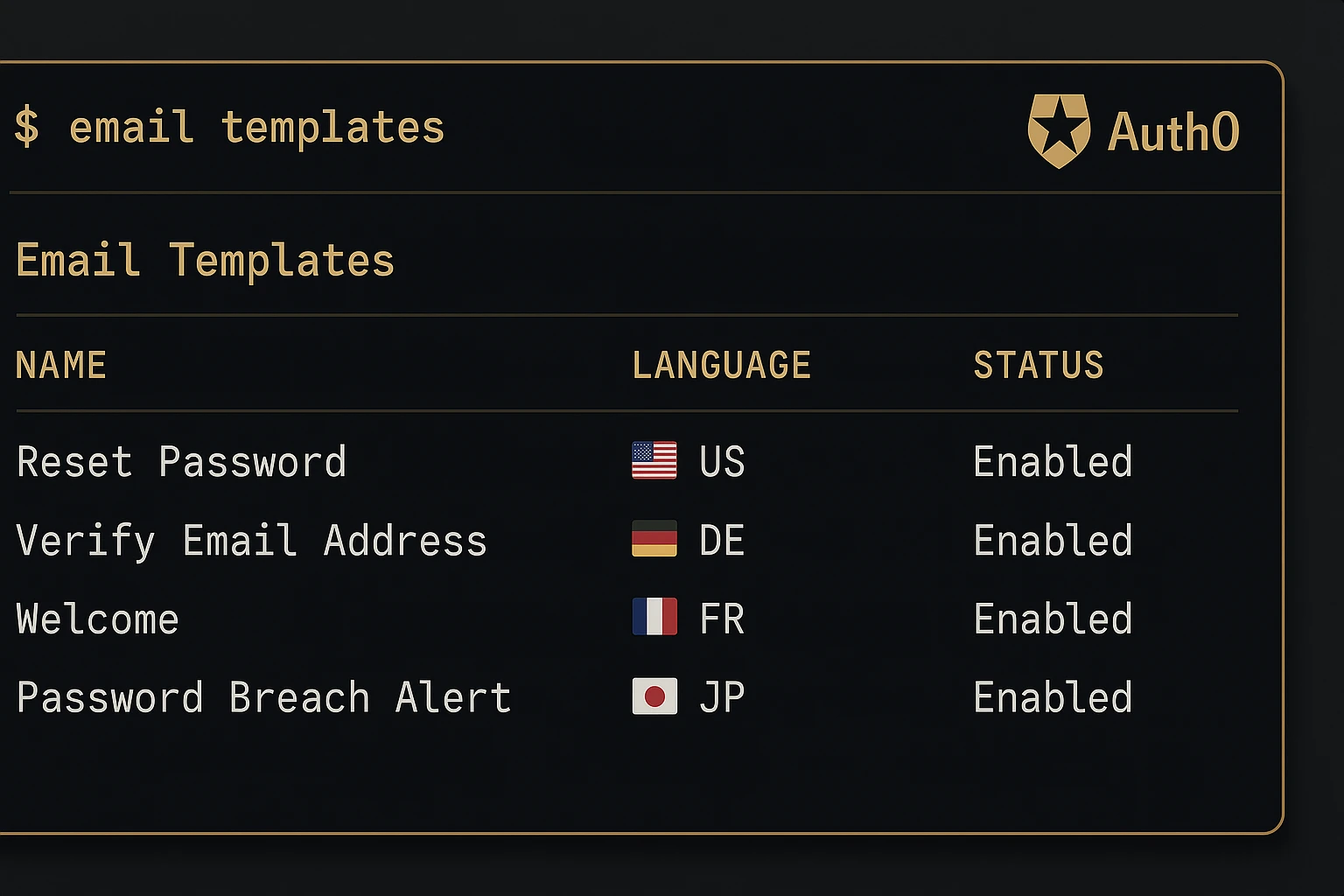

Le Web 3.0 favorise la communication entre les écosystèmes. Contrairement au cloisonnement des grandes entreprises technologiques actuelles (vous connaissez ces silos comme Apple, Google ou Amazon), vos données et votre identité pourraient circuler librement entre différentes applications compatibles.

Les avantages et défis du Web 3.0

Avantages :

- Plus de contrôle pour les utilisateurs : Propriété des données personnelles.

- Transparence accrue : Grâce à des smart contracts et la blockchain.

- Émergence d’un Internet participatif : Modèles économiques plus équitables, récompensant directement les créateurs de contenu.

Défis :

- Accessibilité et complexité technique : Les technologies comme la blockchain ou les cryptomonnaies restent encore difficiles à appréhender pour le grand public.

- Consommation énergétique : Bien que des efforts soient faits (comme Ethereum 2.0, qui a réduit ses émissions), la blockchain peut encore susciter des débats environnementaux.

- Problèmes de scalabilité : Gérer des millions d’utilisateurs tout en restant fluide est un défi technique de taille.

Où en sommes-nous avec le Web 3.0 ?

Si le Web 3.0 est encore en cours d’évolution, de nombreux projets poussent déjà cette transition vers une nouvelle ère numérique. Citons par exemple :

- Ethereum : Une plateforme majeure pour les smart contracts et les dApps (applications décentralisées).

- IPFS (InterPlanetary File System) : Développé pour remplacer le protocole HTTP par un stockage réparti.

- Decentraland : Une expérience de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent posséder des terrains et des biens numériques.

En réalité, nous sommes encore dans une phase expérimentale. La transition vers un Web décentralisé et démocratisé demandera du temps, mais les fondations sont posées.

Conclusion : Perspectives et défis technologiques

Le Web 3.0 constitue une proposition de refondation architecturale d’Internet vers un modèle privilégiant l’éthique, la transparence et la décentralisation. Cette transition s’appuie simultanément sur l’innovation technologique et l’adoption massive par les utilisateurs finaux et les institutions gouvernementales.

Les promesses de souveraineté informationnelle et de mécanismes de transparence présentent un potentiel attractif, néanmoins tempéré par des défis techniques et sociétaux significatifs : accessibilité universelle, optimisation des performances et soutenabilité environnementale constituent les enjeux critiques de cette évolution paradigmatique.

L’évaluation de la viabilité du Web 3.0 nécessite une analyse continue de ces dimensions technologiques, économiques et sociales.